はじめに:突然の「その日」に備えるということ

「相続」と聞くと、まだまだ先の話だと思っていませんか?

しかし、実際には何かが起きてからでは手遅れになることも少なくありません。

そもそも「どう分けるか」の前に、「何があるのかさえ分からない」まま慌てるケースも珍しくないのです。

だからこそ、「相続、どうなるのかな?」とふと思ったときが、準備を始めるタイミングです。

本記事では、相続の準備を“はじめの一歩”から整理し、初心者の方にもわかりやすく「5つのステップ」に分けてご紹介します。

ここで挙げる内容は、相続が発生したときに相続人が必ず直面する手続きばかりです。

家族がもめないために、そして本人の意思をきちんと伝えるために――

小さなことから、できることを始めてみませんか?

ステップ1:財産の棚卸しをする

まず最初に取り組みたいのは、「財産がどこに・どれだけあるのか」を把握することです。

それは親のこれからの生活を支える財産であり、将来的には相続財産ともなります。

しかも、「負動産」という言葉があるように、実質的にはマイナスの資産となってしまう可能性もあります。

| 資産の種類 | チェック項目 | 補足・注意点 |

|---|---|---|

| 預貯金 | すべての口座が把握できているか? | ネット銀行・旧口座も忘れずに。 |

| 使っていない口座はないか? | 不要な口座は解約を。 手続きは銀行ごとに必要です。 | |

| 有価証券 | 全ての証券口座を把握しているか? | 証券会社の種類や取引明細はまとめておくとスムーズです。 |

| 株・投信などの内容は把握しているか? | 保有銘柄・時価を大まかに把握 | |

| 不動産 | 所有物件はどこか? | 自宅以外に空き家・土地などないか? |

| 名義は単独名義か?共有名義か? | 共有名義はトラブルのもと。 名義と持分の確認を。 | |

| 固定資産税はいくら? | 固定資産税納税通知書で確認 納税通知書も保管し負担額を目安として把握しておく。相続後、請求される可能性があります。 | |

| 保険 | 加入している保険は何か? | 年金保険・医療保険・死亡保険など |

| 保険の受取人は誰か? | 保険受取人になっていることを知らされていないと、請求漏れで無駄になってしまいかねない。 | |

| 保障内容・満期金は確認済みか? | 契約内容の説明&保険証券があるかも確認。 |

これらに加えて、見逃されがちなのが、「負債」の存在。

住宅ローンやカードローン、連帯保証なども含めてリストアップしましょう。

✅ポイント:

・使っていない口座は解約を検討。

・資産と負債を両方書き出すのが基本です。

ステップ2:法定相続人と法定相続分を把握する

相続で最も重要なのは、「誰が何を受け取るのか」という点です。

しかし、法的には誰が相続人なのかを知らないまま話を進めてしまい、混乱するケースもあります。

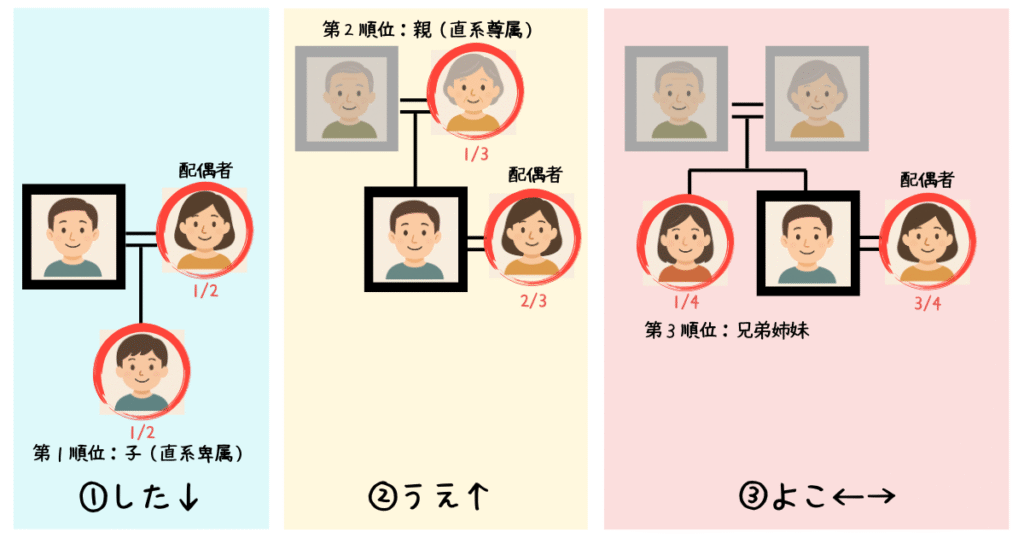

法定相続人の優先順位は下図のように、「した・うえ・よこ の順番」が基本です。

また、この法定相続人の人数は、相続税の基礎控除額の計算にも関係してきます。

- 配偶者は常に相続人(他の人と共同相続)

- 第1順位:子ども(直系卑属)

- 第2順位:親・祖父母(直系尊属)

- 第3順位:兄弟姉妹

例えば、夫が亡くなった場合

⓪配偶者は常に相続人

①まず、子(下)に。

②子がいなければ、親(上)に。

③親それもいなければ、兄弟姉妹(横)に。

法定相続分の基本例

上の図の赤字で書かれた分数がそれぞれの「法定相続分」の割合です。

- 配偶者+子ども(1人) → 各1/2ずつ

- 配偶者+子ども(2人) → 配偶者1/2、子ども各1/4

- 配偶者+親 → 配偶者2/3、親1/3

- 配偶者+兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

💡豆知識:

長男が多く相続するという慣習がいまだに残っている場合も多いですが、民法上はすべての子が平等に相続する権利を持つとされています。

ステップ3:遺言書の有無を確認・または作成する

ところで、「法定相続分」というと、必ずその割合通りに分けなければならないように感じるかもしれません。

しかし、実際は、法定相続人の全員が合意さえすれば、分け方は自由です。

とはいえ、その「全員の合意」を得られずに揉めるケースが後を絶たないのも事実です。

そんな時に強い効力を発揮するのが遺言です。

遺言があれば、相続人それぞれの意見よりも遺言が最優先されます。

ただし遺留分には留意が必要です。

遺言には主に以下の種類があります:

- 自筆証書遺言:自分で書く。費用ゼロだが不備に注意

- 公正証書遺言:公証人が作成。費用ありだが確実で安全

- 秘密証書遺言:少数派。内容を秘密にできるが手続き複雑

✍️ おすすめ:

万全を期すのであれば、公正証書遺言 を推奨します。

金融機関などの対応において、自筆よりも公正証書の方が扱いがスムーズだからです。

自筆遺言は「意思表示」としての意味はあるものの、実務では弱い印象です。

ステップ4:家族との話し合いを始める

さて、相続トラブルのきっかけで最も多い原因は何か?――それは「感情のもつれ」です。

例えば、親というリーダー的存在が不在になることで兄弟姉妹の関係性が変わることもあります。

また、仲の良かった兄弟姉妹も結婚すると、配偶者や子からの影響で考え方が変わる場合も多いです。

「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていたのに、こんなに揉めることになるとは…――これは本当によくある話です。

特に以下のような話は、できるだけ親が元気なうちに始めておくのが理想です。

- 実家をどうするか

- 財産管理や手続きを誰がどこまで担うか

- 遺言の存在と内容の共有

👪ヒント:

いきなり「相続の話をしよう」ではなく、「家のことを整理しておこう」といった切り口が自然です。

ステップ5:必要書類の準備と整理

相続手続きには、驚くほどたくさんの書類が必要です。

事前にリストアップしておくだけでも、家族の負担はぐっと減ります。

- 戸籍謄本(出生から死亡まで連続した戸籍)

- 不動産の登記簿謄本

- 預貯金口座の情報

- 印鑑登録証明書

- 遺言書(ある場合)

これらは「書類チェックリスト」として一枚にまとめておくのがおすすめです。

また、出生からの連続した戸籍謄本は、生前に取得しておくと後が楽になります。

まとめ:完璧じゃなくても「始めた人」から整っていく

相続の準備は、完璧を目指す必要はありません。

まずは、小さな一歩から。

例えば、

・財産のリストを作る。

・必要書類チェックリストをまとめる。

・家族と少し話してみる。

これだけでも、未来の安心につながります。

ぜひ、この記事をきっかけに、

「はじめての相続準備」をスタートしてみてください。