はじめに:遺言を作った人、どれくらいいる?

以下は、全国の60歳~79歳男女2,000人に調査した遺言準備状況です。

特に、今後も作成する予定がない理由として

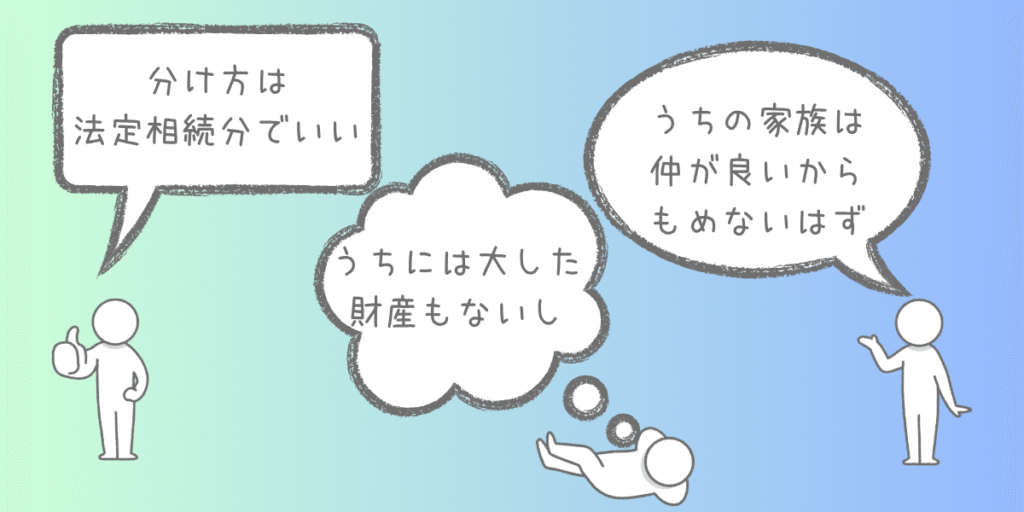

「遺言を書くほどの財産を持っていないから」

「法定相続通りに分けてもらえばいいと思っているから」

「家族や親族がうまく分配してくれると思うから」

などがあげられているのも印象的でした。(同資料P15参照)

実際に相続・終活相談の現場でもしょっちゅうこれらの言い分を聞かされます。

しかし、相続の現場を見てきた経験から申し上げます。

遺言の有無は、その後の家族関係や手続きに大きな違いを生みます。なぜなら、遺言の役割は財産の分け方を示すことだけではないからです。トラブルになるかもしれないと極端に恐れる必要はありません。ただ、人生の最後に残す「意思表示」をしておいてほしいのです。それが、家族の迷いを減らしトラブルを回避しながら手続きを進める「道しるべ」にもなり得るものだからです。

この記事では、このような考え方に潜んでいるリスクについて、深堀りしていきます。

📌この記事でわかること

- 遺言がある場合・ない場合で何が起こるのか。

- どのような心構えで遺言を書けば良いのか。

- 相続コンシェルジュが「必ず遺言を作ってほしい」と伝える具体的なパターンとその理由

遺言がないことで起きる「見えないトラブル」

まず「遺言がない場合はどうなるのか」から確認しましょう。

相続人同士で遺産の分け方を話し合い(=遺産分割協議)をすることが原則となります。その際の一つの目安として、「法定相続分(民法が定める割合)」が用いられることも多いです。

ただし、法定相続分はあくまで”基準の一つ”に過ぎません。つまり、家族の合意があれば、まったく異なる分け方も可能ということです。しかし、その分け方について「故人の意思」がまったく残されていない場合、どうでしょう。

「親父は、家は長男が継ぐものだって、昔言っていた」

「介護してきたのは私なのに全員均等って、本当に平等なの?」

などなど……、不満や疑念が生じやすくなります。

誰かが多くもらうこと自体が問題なのではなく、そこに「納得できる理由」が感じられるかどうかが、トラブルを回避するカギです。

親という権威が不在になったとき

子どもの頃は、親という大きな存在のもとで「家族」としてまとまっていた兄弟姉妹。

でも、大人になり、それぞれの人生を歩んでいく中で──

関係が少しずつ変わり、やがてバラバラになっていくことがあります。

きっかけは、ほんの小さな違和感。

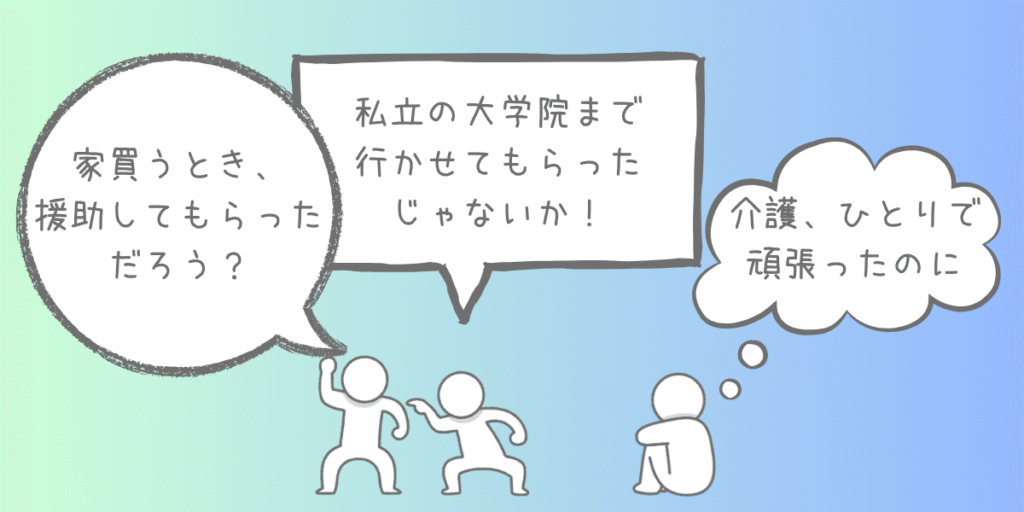

「お兄ちゃんは大学院まで行かせてもらったのに……」

「私はずっと実家で介護してきた」

「マイホーム購入のときに親から資金援助受けたのなら、相続で差をつけるべきでは?」

そんな些細なわだかまりが、遺産分割の場面で一気に表面化することもあります。

遺言は、そんな“火種”を未然に防ぐための「理由の見える化」でもあります。しかも、法的効力を持っているため、「言った・言わない」の水掛け論を避けることができます。

たとえば──

長年親の介護を担ってきた子。

親と同居していた子。

距離的にも心理的にも、親と関わりが薄かった子。

関わり方はそれぞれ違っていて当然なのに、親の本音が何も残されていないと、

「どうして私がこれだけしかもらえないの?」

「なぜあの人にだけ不動産が渡ったの?」

などの疑念が生まれ、兄弟姉妹間の関係性にヒビが入るきっかけになり得るのです。

遺言で残す「安心」と「納得」──相続トラブル回避のための心構え

遺言は「親から子への最後の命令書」にもなる

命令というと、支配者のようですが、「親から子への最後の命令書」というのはそういうことではありません。人生の締めくくりに、自分の責任において、自らの意思を明確に表すということです。

ですから「子どもに全部任せるわ」と思考を停止してしまうのは、親の責任放棄とも言えます。

むしろ、「私はこう考えている。」「こうしてほしい。」と具体的に伝えることが、残された人への最大の思いやりにもなるのです。

家族のために尽くしてきた親ほど、「子どもが幸せならそれで良い」と言います。しかし、子どもが幸せでいるためには、亡くなった後も迷わせず、揉めさせない配慮が必要なのです。そのための手段が、遺言というツールと言えるのではないでしょうか。

遺言は「我」と「配慮」の両立

遺言には、「自分はこうしたい」という「我」と、「家族にはこうあってほしい」という「思いやり」の両方が込められていることが理想です。

たとえば、独身の人や、子どものいないご夫婦などは、自分らしいエンディングを考える傾向が強く、遺言の内容にも明確な意思が反映されやすいようです。一方、家族のために生きてきた方ほど、自分の希望よりも「みんなに任せる」という姿勢になりがち。しかし、そのような方々こそ、あえて自分の言葉で人生を締めくくることが、家族への最良のギフトにもなります。

遺言があると、遺族は「どうするべきか」をゼロから悩む必要がなくなります。そのことが心理的な安心だけでなく、手続きの円滑化にも直結するのです。もちろん、遺言があってもその内容にすべて納得できるとは限りません。

そうだとしても、「親はこう考えていたんだ。」と知ることはできます。このことが感情の整理や、残された者同士の関係性においてもまた、大きな意味を持つのではないでしょうか。

遺言のための資産の棚卸しメモと付言の言い換えパターン例

遺言本旨を検討するにあたり、まずは、資産棚卸しをしてメモに残しましょう。口座/保険/不動産/ローン…。この辺りは市販のエンディングノートを活用するのも良いでしょう。

遺言では、本旨とは別に最後に自分の「思い」を書き残すことができます。先述した「我」と「配慮」を伝えることができる重要な

終活ナビ子

終活ナビ子付言事項には、本旨のような内容になった経緯・理由を簡単に書くようにしましょう。

①誰に感謝を伝えたいか

②遺産の分け方の理由

③遺された人への配慮

付言事項は自由に書くことができますが、言い回しには少しの気遣いが必要です。

例えば

– NG「揉めないように」→ OK「話し合いの起点になるよう、理由を書き添えます」

– NG「長女は介護したから多め」→ OK「長女の長年の介助への感謝として…」

– NG「長男は寄与なし」→ OK「負担の公平を考えて…」

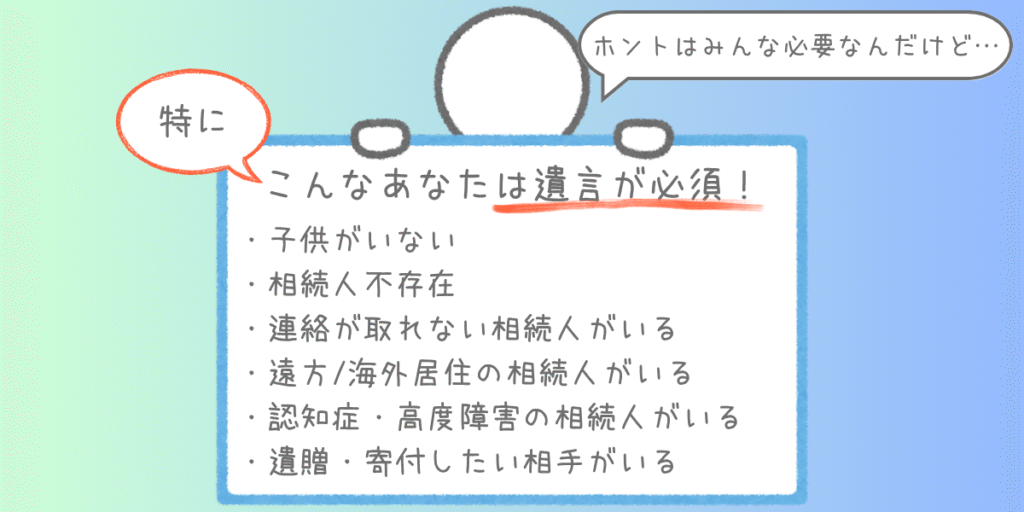

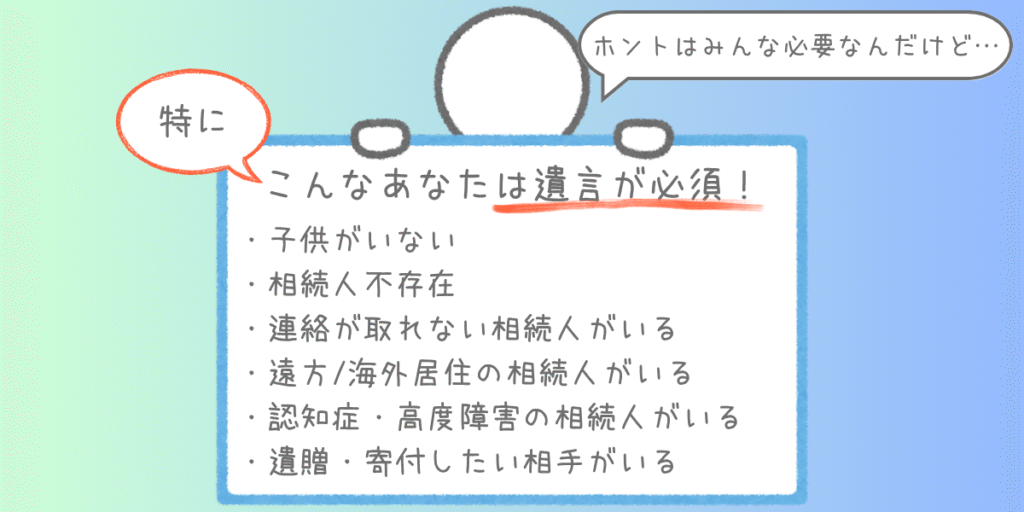

こんな人にとっては「遺言作成=義務」です

自分らしい人生の終え方を考える人全員に書いていただきたいものではありますが、特に以下のようなケースでは遺言作成は義務だと思ってほしいとお伝えしています。

- 子供がいない(特に子供なし夫婦)【配偶者↔︎兄弟姉妹との協議リスク】

→夫が他界=妻が夫の兄弟姉妹や甥姪と遺産を分ける話し合いをすることに…… - 相続人が存在しない(ひとりっ子で独身子供なし・両親も他界)

→遺産がすべて国庫に…… - 連絡が取れない相続人がいる or 相続させたくない相続人がいる

→その人を省いて遺産分割協議を成立させることは出来ません - 遠方/海外居住の相続人がいる

→相続手続きの手間を省くためにも遺言は有効 - 認知症や高度障害の相続人がいる

→後見人を立ててもらわないと手続きが進みません - 遺贈・寄付したい相手がいる

→遺贈・寄付は口約束では実現しません

実の子であっても、様々な理由で音信不通になっているというケースにもよく遭遇します。相続相談にいらっしゃっても、なかなかその事情を打ち明けてくれないことも多いです。他人に話すのが恥ずかしいという思いがあるのかもしれません。忸怩たる思いを抱えていることは理解できます。関係修復という根本解決を目指すことも大切です。しかし、それと並行して、今、近くで自分を支えてくれている人を相続のトラブルから守るという視点も持ってみるとよいのではないでしょうか。

おわりに

相続において、「どのように分けるか」も大事です。が、「故人の意思を、どう引き継ぐか」はもっと大切です。遺言は、遺される者のための「準備」ではあります。しかしそれと同時に、人生の最後に自分の意志を貫く「自己表現」でもあります。実際に、遺言を書いてよかったと思うこととして「気持ちの整理になった」との回答が最上位となっています。

最後まで、自分の人生をきちんと引き受けるという姿勢が、「迷わせず、揉めさせない」。――そんな家族への最大の配慮になるのではないでしょうか。